Taiwan, avamposto di diplomazia culturale

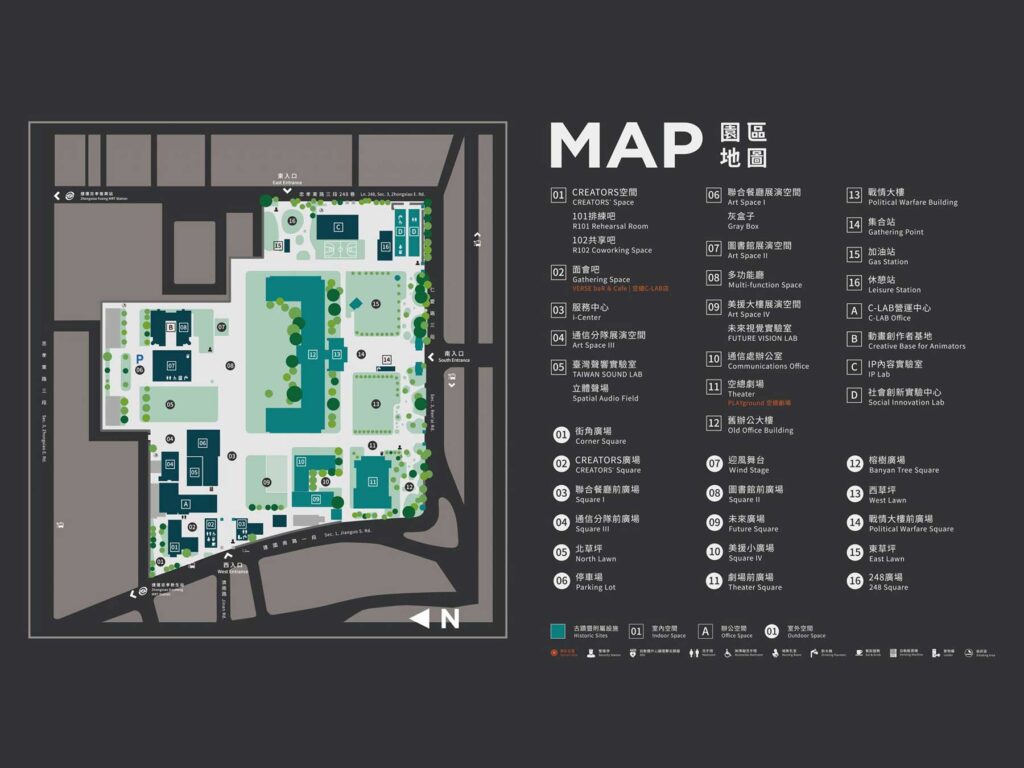

Nel centro di Taipei, lungo la Jianguo road, l’ex quartier generale dell’aviazione militare sembra addormentato sotto il sole abbagliante dei Tropici. E, in un certo senso, lo è. Nell’enorme distesa rettangolare di edifici in mattoncini rossi dell’era coloniale giapponese e in quelli grigi del regime autoritario del Kuomintang, non ci sono più soldati al lavoro. La vita diurna dell’ex base dell’esercito, in cui operarono anche gli statunitensi in epoca di guerra fredda, è ristretta a poche persone, la maggior parte donne, che dal 2018 dirigono il Taiwan Contemporary Culture Lab.

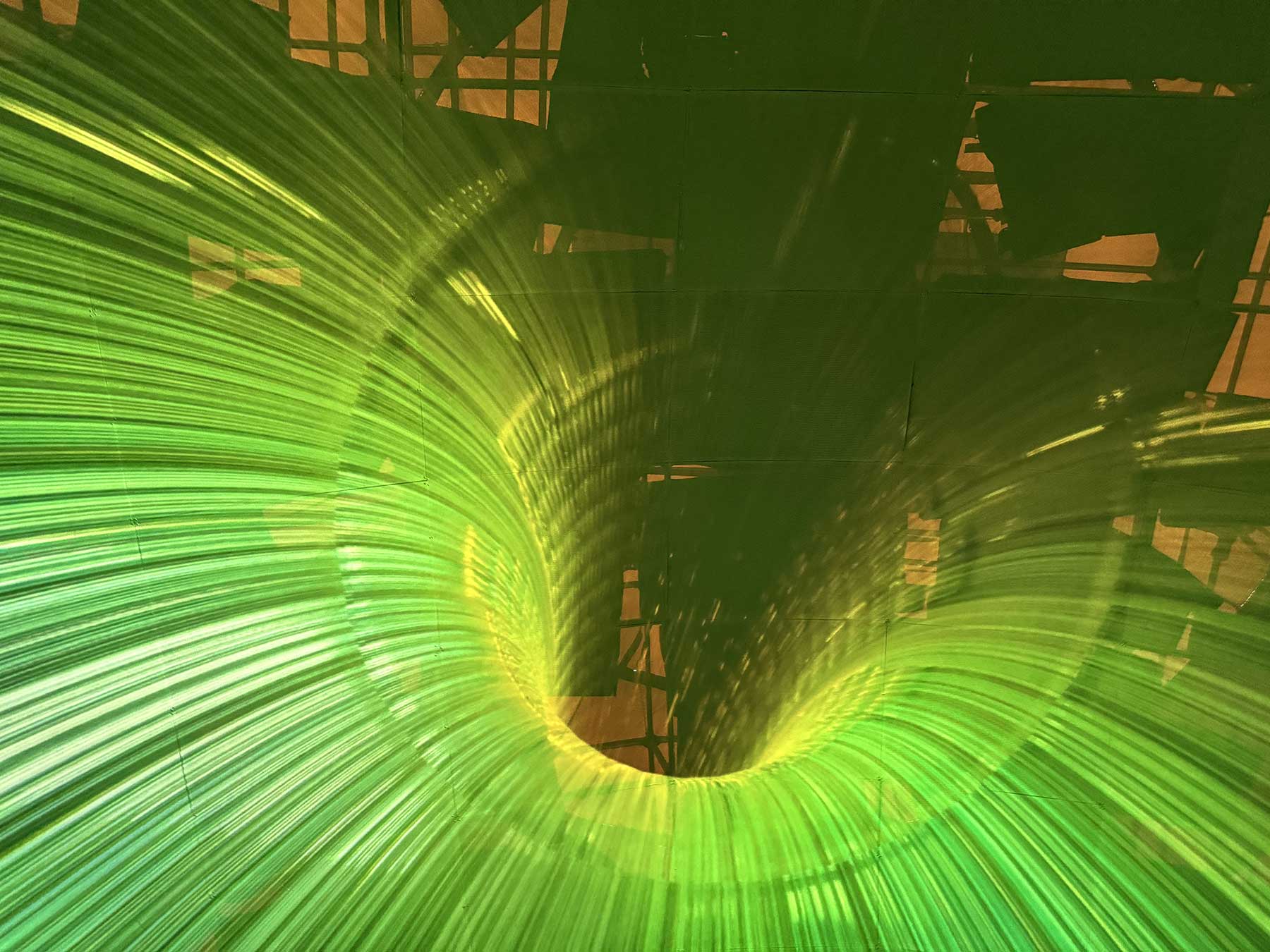

Gli indizi della rinascita civile nel C-Lab, principale sito di cultura contemporanea di Taiwan, sono un po’ ovunque già di mattina, quando gli artisti dormono e il silenzio avvolge padiglioni e uffici. Le insegne colorate degli eventi in programmazione ti accolgono all’ingresso dei laboratori. Dettagli a tinte vivaci alleggeriscono le architetture brutaliste, le cui forme geometriche estremamente semplici servivano ad esaltare la funzionalità di un potere statale accentratore e repressivo. Ma è una venue di recente costruzione, la mezza sfera detta “Dome”, il nuovo cuore delle performance musicali e visive che comincia a pulsare col calare della sera.

C-lab: uno spazio di condivisione artistica

All’inizio del vialetto che porta alla grande cupola, la direttrice del C-Lab spiega il significato profondo di questo incubatore d’arte.“C-Lab è la realtà più sperimentale su cui il nostro governo abbia investito”, racconta camminando a passo lesto Beatrice Peini Hsieh, che da trent’anni lavora a Taiwan e all’estero come curatrice e direttrice di moltissimi eventi, musei, istituzioni.

E c’è una ragione precisa: “In passato, la diplomazia convenzionale si concentrava più sugli scambi politici ed economici. Poi, nella terra dei microchip avanzati siamo passati alla diplomazia digitale. Ad esempio, abbiamo ottenuto un visto Schengen e stipulato accordi per scambiare database o prevenire crimini. Oggi, però, ci siamo resi conto che la diplomazia culturale funziona benissimo per un piccolo Paese come Taiwan”, continua Hsieh, che è anche presidente dell’Associazione Internazionale dei Critici d’arte (AICA) per Taiwan.

“In una società globale iperconnessa, la nuova frontiera della diplomazia consiste nell’incoraggiare la creazione di un’intesa tra diversi gruppi e agenzie culturali”, aggiunge l’intellettuale minuta, dal caschetto e gli occhi nerissimi che hanno indagato l’arte in ogni continente. “La diplomazia culturale incoraggia la diversità e le minoranze. Tutti i paesi, le lingue, le popolazioni o sottoculture minoritarie saranno compromesse se continueremo ad attenerci soltanto ai modelli imposti dalle superpotenze o alla standardizzazione di sistemi organizzativi come l’ONU o la NATO”.

Professoressa di architettura, critica d’arte, scrittrice, Hsieh stessa è figlia della mescolanza che ha forgiato l’identità taiwanese. Durante la colonizzazione giapponese, la sua famiglia si trasferì nella Manciuria cinese – allora più cosmopolita – per ricevere un’istruzione adeguata, sussidi e per non rinunciare al cognome.

“I taiwanesi nel corso della storia sono stati molto coraggiosi nel trasferirsi all’estero, ma sono sempre tornati a Taiwan”, afferma con un sorriso.

In effetti l’isola, oggi repubblica semipresidenziale con più di 23 milioni di abitanti, decine di migliaia di anni fa era abitata da grandi navigatori indigeni che raggiunsero le estremità dell’Oceano Indiano e di quello Pacifico, un’area immensa dal Madagascar alla Nuova Caledonia, passando per la Malesia e l’Indonesia, nota come Austronesia, dal latino auster “sud” e dal greco nêsos “isola”. Nel 2008 l’UNESCO ha creato un archivio che prova come in tutti i territori australiani, dalle Hawaii all’Isola di Pasqua, dalla Nuova Zelanda all’Africa Orientale, le radici dei codici genetici di tutte queste regioni provengano da Taiwan. Nel Ventesimo secolo era già stato dimostrato che la famiglia delle circa 1200 lingue austronesiane o maleo-polinesiane era riconducibile al ceppo dell’ex Formosa.

Dopo gli austronesiani, per duemila anni l’isola asiatica fu dominata da diverse dinastie “cinesi”, coloni europei, portoghesi, spagnoli, olandesi. L’impero giapponese la occupò dal 1895 alla fine della Seconda guerra mondiale. I nazionalisti cinesi di Chiang Kai-shek, che la controllavano dalla Cina sin dal 1947, si insediarono nel 1949, dopo aver perso la guerra civile contro i comunisti di Mao Tse-tung. Infine, il passaggio dalla dittatura del partito unico Kuomintang a una delle democrazie più floride d’Asia e “tigre economica” dell’hi-tech si realizzò tra la fine degli anni ’80 e gli anni ‘90.

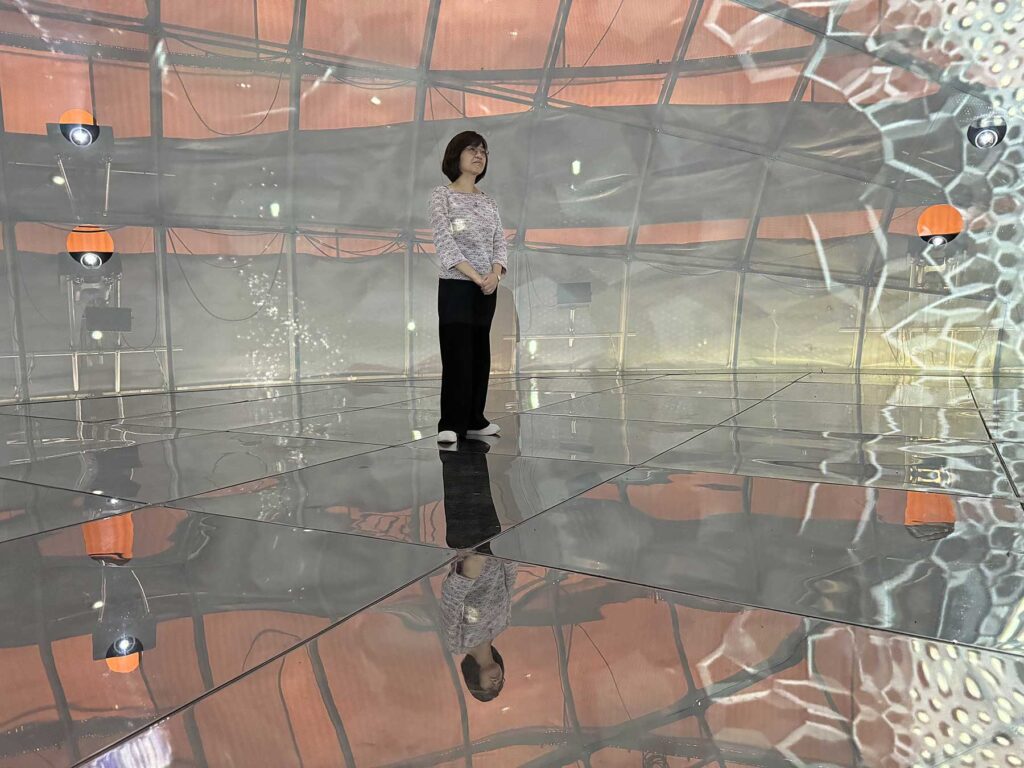

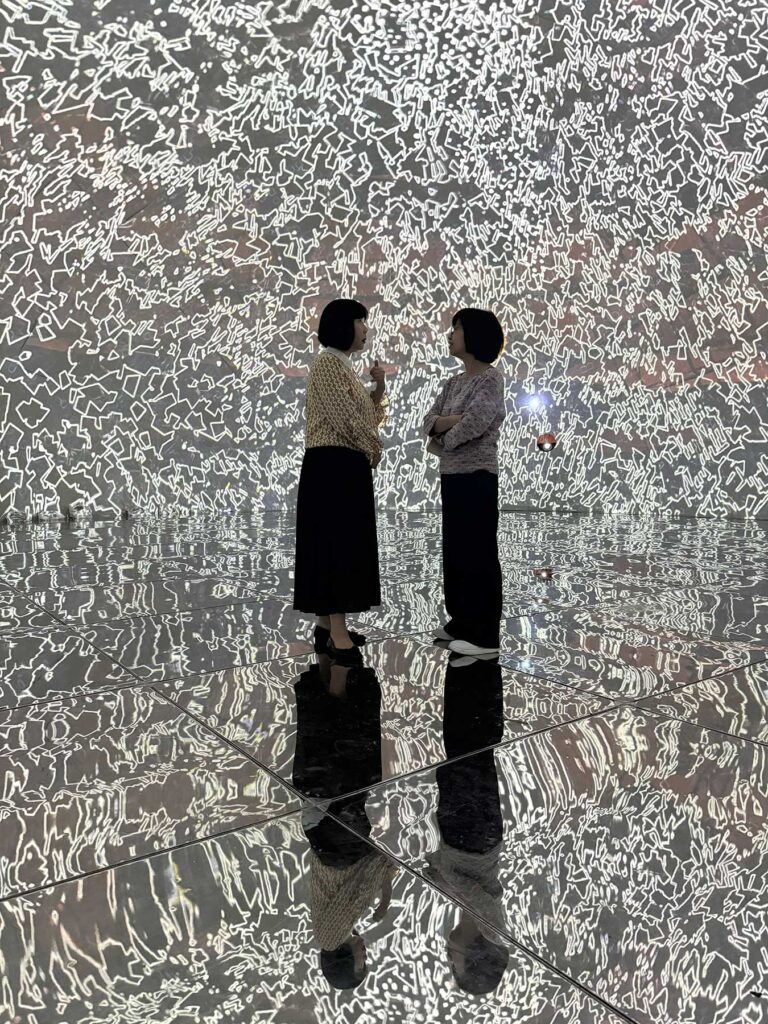

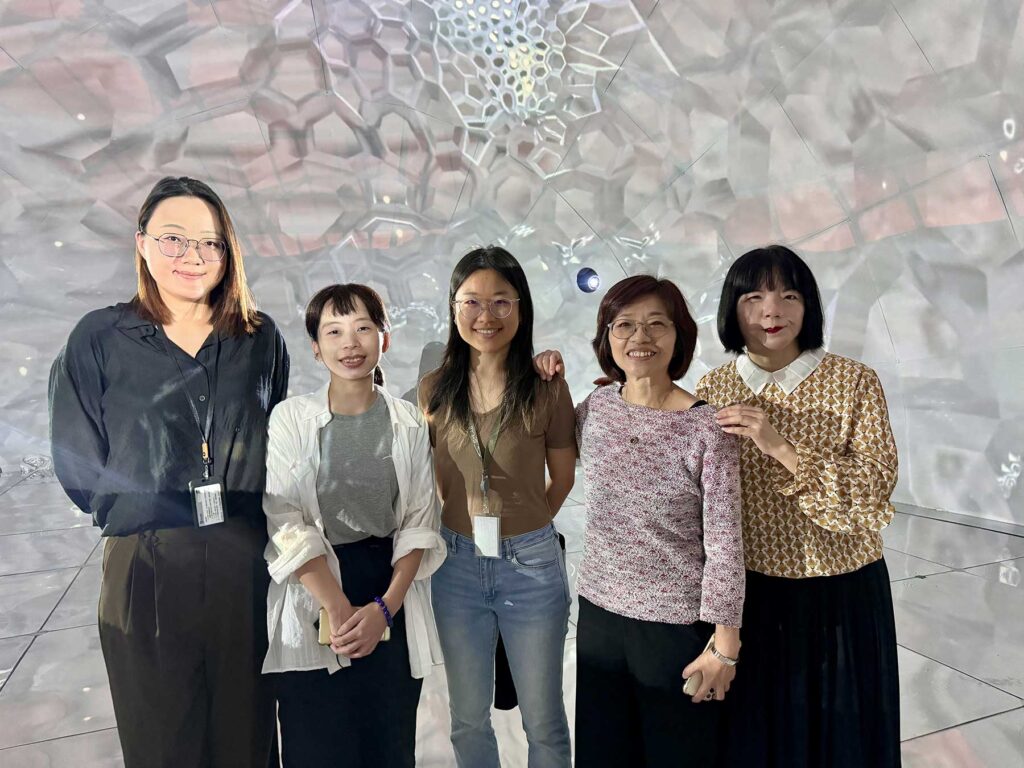

Dentro il Dome, l’immersione totale nella musica elettronica e nei visual di artisti da ogni angolo del mondo ricorda a livello fisico e inconscio quella in un universo di suggestioni. Oriente e occidente, presente e passato, natura e tecnologia. Terminata la performance, nella cupola entrano la direttrice esecutiva e tre giovani donne, tra le quali la project manager. A questo punto tre generazioni di donne, munite di competenza, tenacia e gentilezza ci conducono in un altro spazio, il Sound-Lab, ex mensa e sala della propaganda dagli anni ’50 alla fine del regime autoritario.

Qui incontriamo la direttrice Cécile Huang che ci porta in un’ulteriore stanza adiacente, più piccola, dove si resta al buio circondati da suoni che provengono da ogni lato.

“Dal 2018 – dice Huang – collaboriamo con il Centre Pompidou di Parigi. Formiamo gli artisti, lanciamo competizioni e incoraggiamo a mescolare discipline diverse, dove il suono sia un mezzo centrale per la creazione contemporanea”.

Quasi abbandonati nell’arte, non possiamo dimenticare che, a pochi chilometri, aerei militari cinesi sorvolano lo Stretto di Taiwan e dubbie imbarcazioni raggiungono la sua costa occidentale. Diversi osservatori temono che la coercizione ibrida di Pechino sfoci in un’invasione vera e propria. Il regime del Partito Comunista Cinese considera irragionevolmente Taiwan una sua “provincia ribelle”, pur non avendola mai controllata e tantomeno annessa. A Beatrice Peini Hsieh chiediamo come la diplomazia culturale possa aiutare in un momento così teso e se ha paura:

“Certo che ho paura. Non passa giorno in cui non sia preoccupata. Ma so che Taiwan è sempre stata l’ultima frontiera, una luce tra due emisferi, tra oceani e tra continenti diversi. Ho piena fiducia in un Paese che come l’isola greca di Creta si è trovata in una posizione molto simile. Se scaviamo nella storia, vediamo che l’isola del Mediterraneo invece di essere compromessa o conquistata dall’Egitto, dall’Impero Romano o dagli altri stati dell’Antica Grecia, ha invece influenzato tutti gli altri, incluso il mondo islamico”.

Il sole è allo zenit. Uscendo dal Sound Lab, su di grande prato dall’erba appena tagliata, si prova una sorta di stordimento. Siamo passati dal buio totale a un riverbero abbagliante e dai beat elettronici all’assenza di rumore. A Taipei, a quest’ora della stagione rovente, si resta chiusi negli uffici e nelle abitazioni.

Hsieh, invece, rimane concentrata, imperturbabile. Esperienza artistica e quotidianità convivono naturalmente in lei: “Quindi, per me, Taiwan è davvero unica. Gode di un’eredità continentale, di cui apprezziamo l’efficienza e la portata dei mercati. E allo stesso tempo, è molto versatile e molto liberale perché i suoi gruppi etnici hanno dovuto adattarsi alle differenze cercando di trarne il massimo vantaggio. Non rinunceremo mai all’agricoltura, ad esempio, perché lì risiede il legame con la terra, l’etica della terra. Allo stesso tempo, sappiamo che senza tecnologia che permette le comunicazioni e gli spostamenti non potremmo sopravvivere. Come in un tango o nel tai chi siamo sempre alla ricerca di un bilanciamento”.

Il suo obiettivo è ribadire l’essenza della diplomazia culturale, che nelle nostre democrazie europee abbiamo in parte dimenticato: “È un errore pensare che solo i principali paesi rappresentati all’ONU o alla NATO possano decidere se siamo una nazione o meno. Un Paese dovrebbe essere riconosciuto per i suoi valori, non per le sue dimensioni o altro”.

All’uscita del C-Lab auto, taxi e sciami di scooter corrono lungo le ampie strade. I grattacieli, allineati e stretti, fanno da barriera all’orizzonte. I baniani, giganti verdi dalle radici in superficie, offrono la loro ombra ai pedoni. Gli olandesi fondarono New Amsterdam, l’odierna New York, che tanto somiglia a questo quartiere della capitale taiwanese, nello stesso periodo in cui giunsero a Formosa. La mescolanza di cui ci ha parlato Hsieh ha solo bisogno di essere riconosciuta.

Francesca Lancini